江戸時代初期、寛文元年(1661)から明治2年(1869)まで、関東一円の川筋と江戸を結ぶ水運の大動脈・小名木川の東端に中川番所が置かれていました。3階では発掘調査や江戸時代に描かれた絵図をもとに中川番所の建物および番所周辺の状景を原寸大ジオラマで再現しています。

このほか、中川番所が果たした機能や役割について複製資料やパネルで紹介するほか、江戸時代から現代まで埋立てによって土地を広げていった江東地域を概観する映像をご覧いただけます。

展示内容

3階展示室

・中川番所(再現展示)

・中川番所について

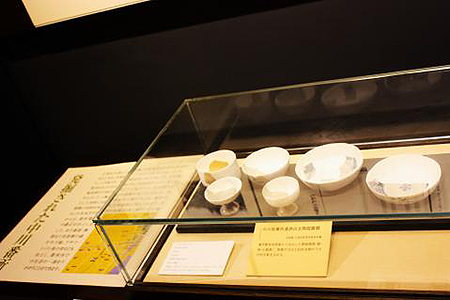

・発掘された中川番所

・江戸和竿(一部展示替えあり)

・江戸をめぐる水運

・江戸から東京へ

酒樽を積んだ伝馬造茶船

常陸国(現在の茨城県)から運ばれてきた酒樽を、大型の川船「高瀬船」から小型の船「伝馬造茶船」に積み替えて小名木川を通船する様子を、壁面の絵を含めて再現しています。

江東区の歴史についてテーマを設けて紹介しています。

江戸時代から昭和30年代まで江東区域で盛んに行われていた農業・漁業や、日本の近代産業の礎を築いた川沿いの重化学工業の工場について展示しています。

展示内容

・昭和のお茶の間(再現展示)

・懐かしの昭和の道具

・江東区の歴史(近代産業・農業・漁業)

・企画展・特別展(年3回程度実施)

※詳しくは「企画展」のページをご覧ください

2階常設展示室のようす

江東区域で行われていた海苔養殖に関する資料(2019年4月に区有形民俗文化財として登録)も展示しています。

中川番所は小名木川と旧中川の交わるところにあると推定されていました。平成7年(1995)、東京都の防災拠点として再開発されることを機に発掘調査が行われ、明治時代の遺構や、番所建物の礎石などが出土しました。

江戸時代、水運は人・物の運搬になくてはならない交通手段でした。江戸から近代初期にかけて水運が果たした役割や、川の整備・流通・川船・文化に関して資料とともに紹介しています。

展望室からは旧中川(江戸時代は中川)、小名木川、番所跡地を眺めることができます。

また、荒川ロックゲートや旧小松川閘門など地域を守る新旧の治水施設もご覧いただけます。

天明年間(1781~1788)から現代まで伝承される、竹と漆による日本の伝統工芸品「江戸和竿」を展示しています。季節ごとの釣れる魚に合わせて定期的に展示替えを行っています。

昭和30年代のお茶の間を再現しています。ちゃぶ台を中心に、昔懐かしい家具や道具を展示しています。

昭和の「三種の神器」の一つといわれた冷蔵庫など、昭和30年代以降普及していった初期の家電を紹介しています。

また、当時のニュース映像もご覧いただけます。

江東区域に数多くあった大名・旗本の屋敷地が明治になって工場用地に利用されました。江東区域はセメント・砂糖・化学肥料の「三白」(小麦粉を含めて「四白」ということも)発祥の地といわれ、日本の近代産業の礎が築かれた場所でした。

江東区域では畑作に向いた土壌であったことから、江戸時代より農業が盛んでした。砂村茄子、砂村ねぎ、亀戸大根など地名を冠した野菜があることがその証です。

江東区域は巨大消費地である江戸の食を支えました。

江東区域は江戸時代から昭和30年代にかけて漁業が盛んに行われていました。

特に遠浅の干潟を利用した貝類の採取が盛んでした。